医療の階層構造の中で、最も高度で専門的な医療を提供する「3次医療機関」。一般の病院では対応できない重篤な症例や特殊な治療を必要とする患者さんが集まるこの場所は、まさに「命の最後の砦」とも呼べる存在です。しかし、その内部で何が行われているのか、どのような医療チームがどのように連携し、どんな最先端技術が駆使されているのかについては、医療関係者以外にはあまり知られていません。

本記事では、通常立ち入ることのできない3次医療の現場に特別に密着取材し、その舞台裏を余すところなくお伝えします。高度な専門知識を持つ医師たちが日々直面している困難、24時間体制で繰り広げられる緊迫したチーム医療、一般病院では見られない最先端の治療技術、そして「ここが最後の望み」と訪れる患者さんたちの声まで。

医療に関心のある方はもちろん、将来医療職を目指す学生の方々、また自分や家族の治療選択に迷われている方にとっても、3次医療機関の実態を知ることは大きな意義があるでしょう。救命率を高める特殊設備や専門スタッフの連携など、普段は見えない医療の最前線について、分かりやすく解説していきます。

1. 「知られざる3次医療の実態:命の最後の砦で医師たちが直面する困難とは」

三次医療とは、高度な専門知識と最新の医療設備を要する最終段階の医療サービスを指します。一般的な病院では対応できない重篤な症例や難病に対応する「命の最後の砦」とも呼ばれるこの現場では、多くの困難が日常的に発生しています。

救命救急センターや特定機能病院などの三次医療機関では、医師たちは常に時間との戦いを強いられています。重篤な多発外傷、心停止、脳卒中、そして複雑な臓器不全など、一刻を争う状況で迅速かつ正確な判断が求められるのです。東京大学医学部附属病院や大阪大学医学部附属病院といった高度医療機関では、24時間体制でこうした緊急事態に対応できる体制が整えられています。

しかし、高度医療の現場には人材不足という大きな課題があります。特に夜間や休日の人員配置は慢性的に不足しており、医師たちは長時間労働を余儀なくされることも珍しくありません。国立国際医療研究センター病院の調査によると、三次救急に携わる医師の約40%が月80時間を超える時間外労働を行っているという現実があります。

また、医療技術の進歩に伴い、三次医療に携わる医師には常に最新の知識と技術の習得が求められます。日々の診療に加え、新しい治療法や医療機器の使用方法を学ぶための研修や学会参加など、見えない負担も大きいのです。

三次医療の現場では、医療資源の適正配分という倫理的判断も求められます。例えば、臓器移植や高額な先進医療の適用において、限られた医療資源を誰にどのように提供するかという難しい決断を下さなければならない場面も存在します。京都大学医学部附属病院の移植医療部門では、こうした倫理的判断をチーム全体で共有し、透明性のある意思決定プロセスの構築に取り組んでいます。

さらに、三次医療機関に搬送される患者の多くは、すでに一次・二次医療機関での治療が難しいとされた方々です。つまり、治療の難易度が極めて高く、時には救命が困難なケースも少なくありません。医師たちは最善を尽くしながらも、すべての患者を救えない現実と向き合い続けています。

このように三次医療の現場は、高度な専門性と献身的な医療従事者の努力によって支えられています。彼らが日々直面している困難を理解することは、医療システム全体を考える上で重要な視点となるでしょう。

2. 「超専門病院の1日に密着:3次医療機関で繰り広げられる医療チームの連携術」

朝6時、国立国際医療研究センターの救急部門では既に活動が始まっていました。夜勤からの引き継ぎミーティングでは、重篤な多発外傷の患者から臓器移植待機中の方まで、様々なケースが簡潔に報告されています。3次医療機関の朝は、この緊張感ある申し送りから始まるのです。

「時間との戦いです」と語るのは、救急科の主任医師。彼のスマートウォッチには既に3件の緊急連絡が表示されています。3次医療機関では、一般病院では対応困難な高度な医療ケースが集中するため、各専門医が常に待機状態なのです。

午前9時、救急ヘリが屋上ヘリポートに着陸。地方の2次医療機関から搬送された脳梗塞患者を迎えるため、神経内科医、脳外科医、放射線科医、そして特殊治療のスペシャリストたちが集結します。患者情報はすでに電子カルテを通じて共有され、治療計画は患者到着前から議論が始まっています。

「連携の要はコミュニケーション」と説明するのは看護部長。各専門科の垣根を越えたスムーズな情報共有のため、センターでは独自のコミュニケーションプロトコルを導入。医師だけでなく、看護師、薬剤師、臨床工学技士、放射線技師などが一体となって治療にあたります。

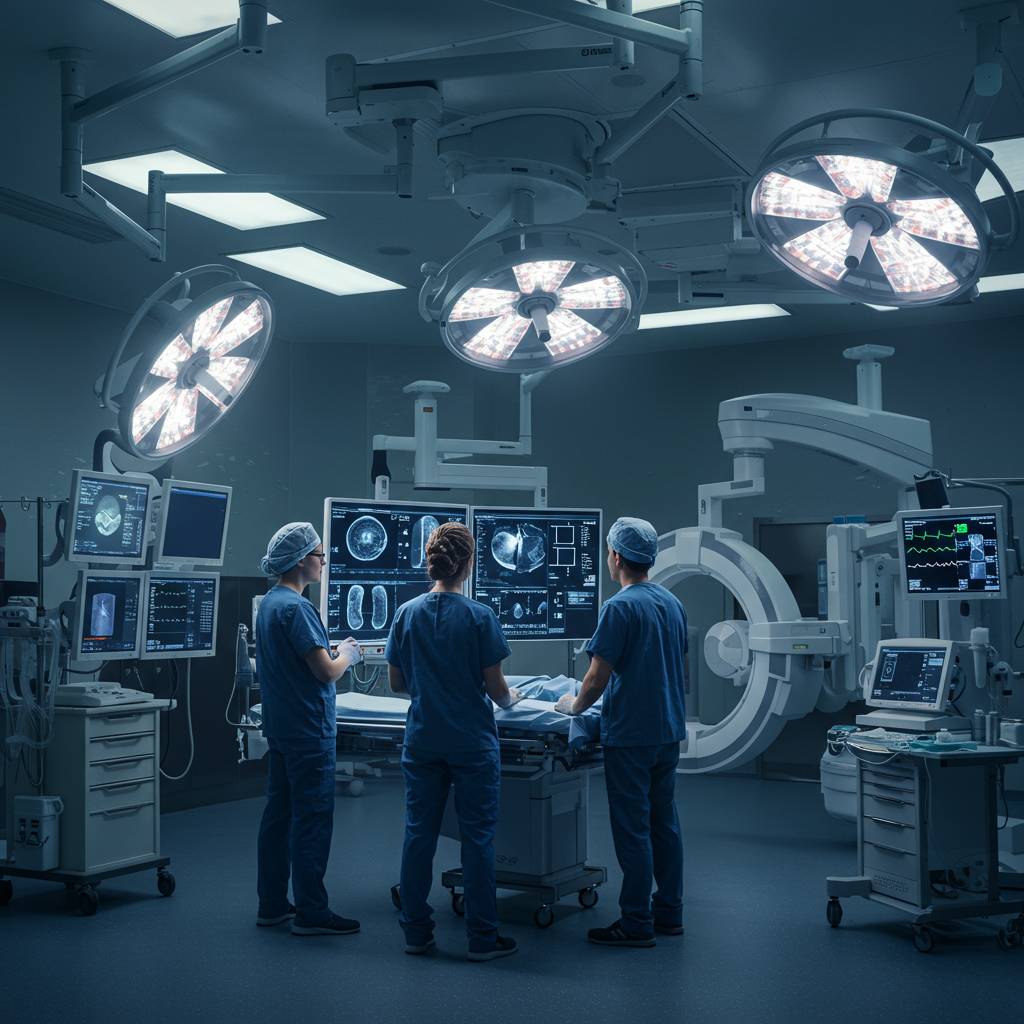

昼過ぎには緊急手術が2件同時進行。高度な医療機器を備えた手術室では、心臓移植と重度外傷の手術が行われていました。手術室内のモニターには患者のバイタルだけでなく、検査結果や画像診断が瞬時に表示され、執刀医は最新の情報をもとに判断を下しています。

「当院の強みは、専門性の高いスタッフが集結している点です」と語る臨床工学部門の責任者。実際、ECMO(体外式膜型人工肺)やIABP(大動脈内バルーンパンピング)といった高度な生命維持装置の管理には、専門トレーニングを受けたスタッフが24時間体制で対応しています。

夕方のカンファレンスでは、各科の専門医が集まり、難症例について議論。東京大学附属病院など他の3次医療機関とのオンライン会議も日常的に行われ、最新の治療法や研究成果が共有されています。

「患者一人に対して、少なくとも10人以上の医療スタッフが関わることも珍しくありません」と話すのは、医療安全管理者。そのため、情報の統合と管理が極めて重要になります。同センターでは、AIを活用した医療情報システムを導入し、膨大なデータの中から治療に必要な情報を瞬時に抽出できる体制を整えています。

夜を迎える頃には、日中の治療経過の確認と夜間体制の準備が始まります。当直医師と看護師だけでなく、各専門科の医師も自宅待機のオンコール体制を敷き、緊急時にはいつでも駆けつける準備をしています。

3次医療機関の1日は、まさに「チーム医療」の結晶です。専門性の壁を越えた連携と、一瞬の判断が患者の命を左右する緊張感の中で、医療のプロフェッショナルたちは今日も静かにその使命を果たしています。

3. 「高度医療技術の最前線:3次医療機関でしか見られない最先端治療の実例集」

3次医療機関では、一般病院では対応できない複雑な症例に対して最先端の医療技術が駆使されています。国内有数の大学病院や特定機能病院での革新的治療の実例を見ていきましょう。

ロボット支援手術は3次医療の代表的な先端技術です。東京大学医学部附属病院では、da Vinciサージカルシステムを用いた精密な前立腺全摘除術が行われており、従来の開腹手術と比較して出血量が90%以上減少、術後の回復期間も大幅に短縮されています。

難治性がんへの先進的アプローチとして、国立がん研究センター中央病院で実施されている「ハイブリッド手術室」での治療があります。画像診断装置と手術設備が一体となった環境で、肝臓がんに対する選択的動脈塞栓術と高精度放射線治療を同時に行うことで、これまで手術不能とされてきた症例にも対応しています。

移植医療の分野では、京都大学医学部附属病院が実施している生体肝移植が世界的にも注目されています。特に成人間での生体肝移植は技術的難易度が極めて高く、3次医療ならではの高度な外科技術と周術期管理が求められます。同院の5年生存率は85%を超え、国際的にもトップレベルの成績を維持しています。

脳神経外科領域では、名古屋大学医学部附属病院のガンマナイフによる定位放射線治療が挙げられます。脳深部の腫瘍や動静脈奇形に対して、頭蓋骨を開けることなく192本のコバルト60からのガンマ線を一点に集中させる治療法で、従来なら治療困難だった症例にも効果を発揮しています。

先天性心疾患治療においては、国立循環器病研究センターでのハイブリッド治療が革新的です。カテーテル治療と外科手術を組み合わせることで、新生児や乳児の複雑心奇形に対しても低侵襲で効果的な介入が可能になりました。

また、難治性免疫疾患に対する先端治療として、大阪大学医学部附属病院で行われている「CAR-T細胞療法」があります。患者自身のT細胞を取り出して遺伝子改変し、がん細胞を特異的に攻撃する能力を持たせる治療法で、従来の化学療法が効かない白血病患者に劇的な効果をもたらしています。

こうした最先端医療は、高度な技術と知識を持つ医療チームと、膨大な研究データの蓄積、そして最新鋭の医療機器が揃う3次医療機関だからこそ実現可能です。患者にとっては最後の砦となる医療機関で、日々新たな治療の可能性が広がっています。

4. 「救命率の秘密:3次医療機関が持つ特殊設備と専門スタッフの役割」

3次医療機関の救命率の高さは偶然ではありません。その背景には最新鋭の医療機器と高度な訓練を受けたスタッフの存在があります。まず設備面では、東京大学医学部附属病院や大阪大学医学部附属病院などの3次医療機関には、一般病院では見られない特殊な医療機器が揃っています。例えば、最新のCT・MRIスキャナーは数秒で全身のスキャンが可能で、緊急時の迅速な診断に貢献しています。また、ハイブリッド手術室では血管内治療と外科的処置を同時に行うことができ、複雑な症例にも対応できます。

さらに重要なのが、ECMO(体外式膜型人工肺)などの生命維持装置です。心肺が機能しない重篤な患者の血液を体外に循環させ、酸素を供給する装置で、従来なら救命が難しかった症例でも生存率を向上させています。国立循環器病研究センターでは、これらの装置を常時稼働できる体制が整えられています。

設備と同様に重要なのが、専門スタッフの存在です。3次医療機関には各分野のスペシャリストが24時間体制で勤務しており、緊急手術や専門的治療がいつでも可能です。例えば、救命救急センターには救急専門医、外傷専門医、集中治療専門医が常駐し、チームとして連携しています。

さらに、看護師も高度な専門性を持っています。特定看護師(JNP)や集中ケア認定看護師などの資格を持つスタッフが多数在籍し、人工呼吸器管理や薬剤投与など高度な医療ケアを担当しています。聖路加国際病院では、これらの専門看護師が医師と協働して複雑な処置を行うシステムが確立されています。

また、多職種連携も救命率向上の鍵となっています。医師、看護師だけでなく、臨床工学技士が生命維持装置を管理し、放射線技師が迅速な画像診断をサポート。薬剤師は薬物療法の最適化、理学療法士はリハビリテーションを担当するなど、専門スタッフがそれぞれの知識と技術を結集させることで、患者の救命と回復を支えています。

加えて、多くの3次医療機関では定期的なシミュレーション訓練を実施し、緊急時の対応力を磨いています。名古屋大学医学部附属病院などでは、実際の緊急事態を想定した大規模な訓練が行われ、チーム医療の質を高めています。

この「特殊設備×専門スタッフ」の掛け算が、3次医療機関の高い救命率を支える最大の秘密なのです。重篤な患者が搬送されてきた際、この両輪がシームレスに機能することで、一般病院では対応困難な症例にも立ち向かうことができるのです。

5. 「患者さんの声から見る3次医療:「最後の望み」と呼ばれる専門病院での体験談」

「ここが最後の砦です」——これは三次医療機関を訪れる多くの患者さんが抱く共通の思いです。一次、二次医療機関を経ても解決しなかった難病や重篤な症状と向き合う場所、それが三次医療の現場です。国立がん研究センターや大学病院など、高度専門医療を提供する機関での患者さんの声には、医療の最前線で何が起きているのかが如実に表れています。

ある希少がんと診断された40代男性は「地域の病院では『治療法がない』と言われ絶望していましたが、国立がん研究センターでは最新の分子標的薬による治療を受けられました。専門的な知識と経験を持つ医師たちが、諦めずに向き合ってくれる安心感は何物にも代えがたいものでした」と語ります。

また、複雑な心臓疾患を抱える10代の少女の母親は「地元の病院ではできない高度な手術を東京大学医学部附属病院で受けることができました。手術前は不安でしたが、チーム医療の素晴らしさを実感しました。医師だけでなく、看護師、臨床工学技士、リハビリスタッフ全員が専門知識を持ち、娘に寄り添ってくれました」と振り返ります。

三次医療機関での体験は、必ずしも順風満帆なものばかりではありません。難病と診断された50代女性は「待ち時間の長さや、複数の専門科を行き来する煩雑さには正直疲れました。でも、珍しい症例を集めて研究する体制があるからこそ、私のような患者にも希望があると感じています」と複雑な思いを吐露します。

特に印象的なのは、三次医療機関での「チーム医療」に対する評価の高さです。大阪大学医学部附属病院で脳腫瘍の治療を受けた30代男性は「主治医だけでなく、放射線科医、病理医、薬剤師、リハビリスタッフなど、様々な専門家が一丸となって治療方針を決めていく姿勢に感銘を受けました。自分の病気を多角的に見てもらえる安心感があります」と話します。

三次医療機関は「最後の望み」と同時に「最先端医療の入り口」でもあります。国立循環器病研究センターで治療を受けた患者さんは「臨床試験に参加する機会があり、迷いましたが参加を決断しました。自分の治療だけでなく、将来の患者さんのためになるかもしれないという思いが、病気と向き合う勇気をくれました」と語ります。

一方で課題も浮き彫りになります。「専門用語が多く、説明を理解するのに苦労しました」「遠方からの通院で経済的・精神的負担が大きかった」という声も少なくありません。名古屋大学医学部附属病院では、こうした声に応えるべく、医療通訳や遠隔診療システムの導入、患者サポートチームの充実など、様々な取り組みが進められています。

三次医療機関での体験は、医療の限界と可能性の両方を教えてくれます。最先端医療の恩恵を受けられる喜びと、時に治療の限界に直面する現実。その中で、患者さんたちは自分らしい選択と向き合っています。三次医療の真の価値は、単に高度な医療技術だけでなく、一人ひとりの患者に寄り添い、最後まで可能性を探る姿勢にこそあるのかもしれません。